●今回の本棚に登場していただくのは、先端技術センターの伊藤哲也さんです。つねにマイ六角レンチを持ち歩き、若手技術職員として日々研鑚に励む伊藤さん。その本棚は、硬軟取り混ぜてなんともバラエティー豊か。そして、寮美千子さんの絵本など図書室への寄贈も多い伊藤さん。いつもありがどうございます。では、さっそくイトテツさんの本棚へ。

伊藤 哲也 | Ito Tetsuya

技術員(先端技術センター)

1973年東京都生まれ。じつは、東京・渋谷の五島プラネタリウム閉館時の記念文集『渋谷の空の向こうに』の編集発起人としても活躍。(海部さんも寄稿しています)

人生でもっとも大きな影響を受けた本

お~っ、いきなり私の 1 冊、じゃなくて 2 冊で登場!

「少年時代の興奮が甦りますね」

「少年時代の興奮が甦りますね」

私を電波天文の世界に導いてくれた 2 冊です。今、私がここでインタビューを受けているのも、この 2 冊のおかげです。中学2年生の時に野辺山観測所の特別公開に行ったんです。その時の講演者が森本さんで、いきなり『宇宙へ行っても水割りが飲めるぞ~』って、ええ、あの調子で(笑)。当時は私も純朴な少年でしたから、内容も面白いし、天文学者にも楽しい人がいるんだなーと。で、その場で売っていたこの本(『宇宙の旅 200 億年』 (1))を買って帰り、電波天文にとても興味を持ちました。はい、けっして水割り目当てでなく……

そして、こちらは海部さんの本 (2)ですね

「今でも読み返すことがあります」

「今でも読み返すことがあります」

森本さんの本と一緒に買いました。その時の海部さんのサイン入りです。こちらはタイトルの通り、野辺山の45mを作る話なのですが、うわっ、これは楽しそう! と純粋に思いました。私の科学への目覚めのひとつが鉱石ラジオ作りで、無線や電子工作はもともと好きだったのですが、この本を読んで、それまで、どちらかというと趣味的な興味の対象だった天文が、すごく身近で具体的な存在に変わりました。私にとって、本格的に天文の世界をめざす原点となった本ですね。だから、院生のときに、富士山の山頂にサブミリ波の電波望遠鏡を作るという計画に参加したときは、あー、夢が叶ったなあと

★順めも:どちらも一般読者向けの本なので、私にもスラスラ~(?)。2冊併せて読むと、電波天文学の全体像が見えてきました。とくに『電波望遠鏡を作る』は、研究者たちが一つの目標に向かって、家族やメーカーさんとタッグを組みながら建設を進めていくようすが、臨場感溢れる文章で描かれます。伊藤さんが“大きな宇宙ラジオ”作りに惹かれたのも納得の一冊

思い出の本 「ゲラ・ドーンです」

2版も出ているんですね。この本 (3)とは、いつ頃出会ったのですか?

“正式には” 初版を読んだんですけど、たしか修士2年の時に参加した学会の懇親会で、編者の一人である柴田さんとお話しする機会があったんです。ちょうどこの時期、富士山頂のサブミリ波望遠鏡で、暗黒星雲のL134を観測していたころでした。「MHD(電磁流体力学)がよく分からないんです」と、ちょっと立ち話をしたらその翌週のことです。なーんとこの本のゲラがドーンと送られてきたんですよ。だから非公式には“ゼロ版”を読んでいるという……(笑)。これを読んでしっかり勉強するように、という柴田さんの激励がとても有り難かったですね。この本、天体物理学、宇宙物理学をはじめ、いろいろな分野の話が載っています。私は天文専攻ではなかったので、基本的な内容をバランスよく盛り込んだ、こういう本は、勉強するのにとても役に立ちましたね

★順めも:「じつはMHDは、あまり扱う機会もなく、その後も理解は深まりませんでした(笑)」という伊藤さん。ただ、研究テーマだった星形成のページは、赤色のアンダーラインや書き込みがたくさん。しかし、ほんの立ち話で、ゲラ・ドーン!というのは、研究者コミュニティの心意気といったものを感じました

今、役に立っている本「肌身離さずズリズリと」

“Microwave engineering” (4) ですね。現在お勉強中とのことですが?

天文台で技術職員としてスタートして3年。いまALMA の受信機開発に携わっているのですが、たとえば設計シミュレーションの結果が『ん~?』となったときには、この本をズリズリと引っ張り出してきて、確認したり考えたり。実務的な疑問点や問題点の解決に、今のところ肌身離せない虎の巻となっています。

反対に『失敗学』 (5)の方は、失敗事例の研究を通して、技術や組織、社会のあり方までも考える視野の広い本です。著者の畑村さんはもともと設計の専門

家で、その発想のコアは “技術の失敗” にあるので、新米エンジニアとして、日々、失敗と勉強不足を痛感する私にとっ

てはいろいろと考えさせられることの多い本です

★順めも:今、役に立っている本として、挙げていただいたのが 2 冊。どちらも若手技術職員として奮闘する伊藤さんの日々の仕事のようすが伝わってくる本です。『失敗学のすすめ』は、とても普遍性のあるテーマで、思わずウンウンとうなずいてしまうところ多数。「天文台でも技術系でヒヤリハット事例の収集が少しずつ始まっているんですよ」とのこと

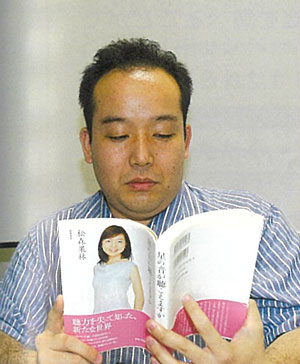

■ 最近、大きな影響を受けた本

『星の音が聴こえますか?』 (6)。これは、バリアフリーの本ですね。

「書名もきれいですよね」

「書名もきれいですよね」

学生のころから普及活動には興味があって、天文情報に触れにくい人たちにもどんどん伝えようと、入院中の子供たちや子育て中のお母さんたちに天文の話をしてきました。そんな縁もあって、いま、山梨県立科学館でボランティアをしているのですが、そこで全盲のプラネタリウムファンにお会いしたのです。ちょっと不思議に思っていると、『ここに来るまで誰も宇宙の話をしてくれなかった。話が聞けて嬉しい」と仰るんです。あっ!と思いましたね。バリアフリーが進んでも、まだまだ見落としがあるのではないか。もっとも届きにくいところにいる人たちに伝えるってどういうことだろう? と思ってバリアフリーについて読んだ本の中の一冊です

★順めも:ユニバーサルデザインの世界で活躍する聴覚障害者でもある筆者によるエッセイ集。「人とのコミュニケーションは楽しいですし、相手が分かったということが分かるともっと楽しい」と語る伊藤さん。普及活動の真髄がここに。

他にも、影響を受けた本

イトテツ的世界観の原風景̶エッセイ編

『スティル・ライフ』池澤夏樹著 中央公論社 1988

『旅をする木』 星野道夫著 文芸春秋 1995

まずは池澤さんの『スティル・ライフ』。浪人中、予備校の友人に薦められて。冒頭からすごいじゃないですかっ! 水割りのグラスにチェレンコフ光。もうそこで私の心はギュッとつかまれて……。で池澤さんのエッセイの中に推薦があって、星野さんの作品も読むようになりました。その中で、自分が写真家になるきっかけになった写真を撮った人にたまたま会えたっていう話があるんです。きっかけになった人に『ありがとう』って言えるのは本当に幸運だろうな、って。私も森本さんと海部さんの本がきっかけでこの世界に足を踏み入れたので、この話いいなーって思いました

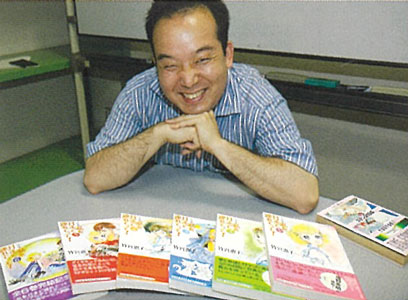

イトテツ的世界観の原風景̶まんが編

『わたしを月まで連れてって(①~⑥完全版)』竹宮惠子著 白泉社 2005

「竹宮惠子作品、最高ですね!」

「竹宮惠子作品、最高ですね!」

このシリーズ 5 回単行本化されて、そのうち4 回分を全巻持っています

『エデン 2185』竹宮惠子著 角川書店1988

何度読んでも最後のほうでウルウルきちゃう(涙)