●今回は、この春に退職されたOGの伊藤節子さんにご登場いただきました。今でも定期的に三鷹の森に来台されて国立天文台所蔵の「貴重書」の文献調査を続けている伊藤さん。暦計算室での長い調査・研究業務の中で、こつこつと積み上げた暦学史の研究の本棚から、何冊かご紹介いただきましょう。

伊藤 節子 | Ito Setsuko

元研究技師(天文情報センター)

1944 年東京都生まれ。専門は暦学、暦学史。共著に『明治前日本天文暦学・測量の書目辞典』(中村 士、伊藤節子編著/第一書房、2006)がある

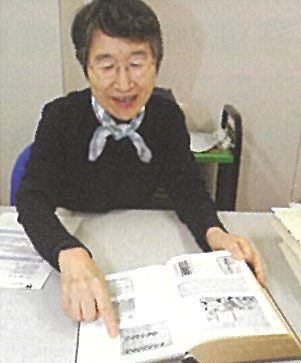

思い出の本 その①「暦本の決定版!」

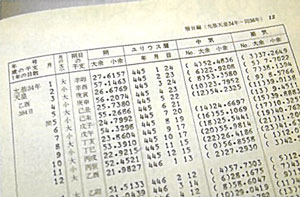

さっそく分厚い “暦日原典” (1) の登場。なになに、最初が「允恭 34 年、西暦 445 年!

日本の暦日研究の決定版。明治 5 年までの過去 1428 年間の日本の暦日を示した本です。昔、使われていたさまざまな暦をまとめたものね。日本でもっとも長く使われたのが宣明暦で、じつに 823 年間。それ以外に 8 つの暦が使われていて、それらを計算機を用いた推算で1 本の長暦に集大成したのがこの原典です。原書にあたって各暦法の暦算をきちっと吟味した上、歴史資料の裏付けもできる限りとって、日本の暦日データを統合。歴史学の分野でも高く評価されている本よ。で、その計算を行ったのが、ここ、つまり当時の東京天文台にあった OKITAC5090D

クラシカルな印字!

クラシカルな印字!

あっ、確かにこの印字、コンピュータの打ち出し印字そのままですね

そう、編集時の誤りを防ぐために、コンピュータの出力紙をそのまま写真製版して本にしたのね。私が天文台の暦計算室に入った頃は手回し計算機だったんだけど、人工天体の軌道計算をする人工衛星国内計算施設ができた 1965年に台内初のOKITAC が導入されました。この使用言語が、ALGOL 系のALGOLIP、Fortran って変わっていって、そのたびにプログラムをせっせと書き換えて『暦象年表』を作るのね。この『暦日原典』の印字を見ると、懐かしさとともに、計算機技術の驚くほどの急激な進歩を感じないではいられませんね

★順めも:500 ページ超、圧巻の 1428 年分の日本暦日データ集。暦法の基本知識から計算など専門的な内容が盛り込まれていて、太陰太陽暦からの換算もできるようになっています。化粧箱の推薦文で、この研究をバックアップした当時の広瀬秀雄・東京天文台長が『広く人文系学者に推す』としているのも暦学研究の学際的な側面を物語っているようです

思い出の本 その②「Let's 輪講~麗しき青春時代 !?」

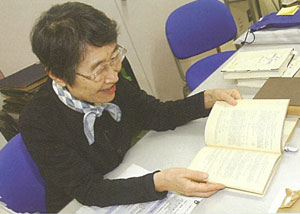

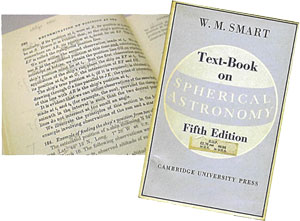

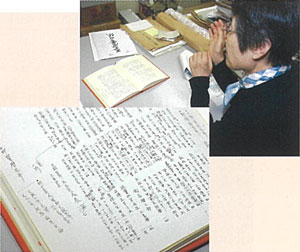

“Text-book on spherical astronomy” (2)

これは、かなり使い込んでいますね。

「懐かしいわ~」

「懐かしいわ~」

私は天文学の専門知識があって天文台に就職したわけではなかったのだけど、たまたま暦計算室に配属されてね。で、なんと、そこが当時、台内でもっとも外部からの質問が多かったんです(笑)。何とかしなきゃ、っていうときに、古在由秀さんに勉強の機会を与えていただいて、同志が集まって輪講をやろうってことになったのね。その時に使ったテキストがこれ。球面天文についての概論が書いてある基本書です。輪講だからサボると他のメンバーに迷惑かけるし、『英語もできないのに』なんて言ってられない、とにかく必死でついていきました。そのおかげで天文学の基礎と英語を一緒に教わることができた気がしますね

自己研鑚を怠らずですね

輪講の書き込みが……キビシイ青春時代を彷彿とさせます

輪講の書き込みが……キビシイ青春時代を彷彿とさせます

いや、きっと必要に迫られたから(笑)。勉強会といえばもう一つ、暦書の調査の関係から古文を読む会っていう天文学史関係の勉強会を昼休みに始めて、最後は、内田正男さんと神田泰さんの 3 人になってしまいましたが、私が辞めるまで続きました。これは私がテキストを選んで、かなり力を入れましたね。最初は “天文方” の資料を読んでいたのですが、だんだん興味の幅が広がって、地方の古文書なども読むようになりました。天文学史の面白さを発見できたのは、この勉強会のおかげだと思っています

★順めも:たくさんの書き込みに、若き伊藤さんの青春時代の思い出がたくさん詰まっている本です。勉強会では、女性は伊藤さん含めてふたり。「けっこう、しんどかったけど、今振り返ると、最初何も知らずに飛び込んだ私が、ここまで長く天文台でやってこられたのは、仕事と勉強会を通して天文台に育ててもらったおかげだと思いますね」。同性の大先輩として、とても含蓄のある言葉です

思い出の本 その③「日本の多彩な暦の面白さに触れる」

――つぎは『日本の暦』(3)。

巻頭の図版、昔の全国各地のカレンダー大集合ですね

「ほら、たくさんの地方暦があるでしょ。でも、古い暦法のままの地方暦の広がりは、逆にいうと、平和な安定した時代でないと高精度の改暦ができないことを示してもいるのね」

「ほら、たくさんの地方暦があるでしょ。でも、古い暦法のままの地方暦の広がりは、逆にいうと、平和な安定した時代でないと高精度の改暦ができないことを示してもいるのね」

日本には各地方の独自の暦があります。たとえば、伊勢暦、会津暦、薩摩暦など。中世の戦乱の世になって中央からの頒暦が滞るようになったのが原因ね。そんな日本の暦の歴史的変遷をこの本で勉強しました。で、地方の○○暦というのに興味がわいてきて、現地調査もするようになりました。中でも、栃木県真岡市にある荘厳寺の居貫(いぬき)不動尊の頭部から、中世の写暦 2 年分と版暦と合わせて 3 年分が完全な形で発見されて、その調査ではとても興奮しましたね。まだまだ知られていない暦はあるはず。そんなわけで、座学ではわからない、暦のフィールド研究の面白さに気付かせてくれた一冊でもありますね

『近世日本天文学史』(4)。日本の天文学の歴史と観測技術がギュッと詰まっています

オーソドックスな本ですが、巻末の索引がすごい量で、一見の価値ありです。筆者がいかに多くの史料や文献を調べ上げてまとめたか、熱意が伝わってきます。索引から辿れるのはとても便利なので、いつも手元に置いて重宝しています

★順めも:暦の研究から歴史の興味へと伊藤さんを導いた 2 冊です。もともと「残された資料やフィルムなどを時系列に沿って繋ぎ合わせたりする、根気の要る仕事は好き」という伊藤さんの信条は、現場主義。「史実を解き明かすには、一つ一つ現物にあたって確認するのが何よりです。その場での意外な発見はもちろん、現場でしか知りえない独特の感覚を養えます。たとえば、私、よく“資料のもらい上手な伊藤さん”といわれるんですが(笑)、これ、そういった日ごろからの嗅覚鍛錬の賜物かと」。

人生でもっとも大きな影響を受けた本

――「第195/250号」

そして、私の一冊は『天文方関係史料』(5)です。

奥付に「非売品」と……。

うわっ、すごい書き込みが!

うわっ、すごい書き込みが!「他の資料との比較調査で書き込んだの。宝物なのでこっちも気持ちの入りようが違うよね」

天文学史では、誰もが必ず引用する貴重な本。限定 250 部。大崎さん自身が研究されていたさまざまな資料と併せて作られた資料集のような本ですけど、これを出版しようとしたのが第ニ次大戦の真っ只中で、初稿のゲラだけ残ったのです。本当に大変な思いをして作られた本だから、宝物のように大切にしています。え、こんな貴重な資料をどう入手したかって? そこは “もらい上手な伊藤さん” よ(笑)」

他にも、影響を受けた本

物事をひろーく捉える女性筆者にハマる

『不実な美女か貞淑な醜女(ブス)か』米原万里著(新潮社 1998・新潮文庫 よ-19-1)

『生命科学者ノート』中村桂子著(岩波書店 2000・岩波現代文庫 社会 9)

いま米原さんの本にハマってます。米原さんはロシア語の翻訳者ですが、言葉の深いところにある真の部分をちゃんと捉えて届けることが大事だと言っているのね。そしてそれを支える文化の大切さを訴えているところにも共感します。自分が、今まで漠然と感じてきたことをズバリと言葉にしてもらって、あーすっきり、という本です。中村桂子さんには、考え方や科学者としての生き方に感銘を受けて、人間的な興味を持って読んだのがこの本。“生命誌” という言葉で自分の研究を表していて、ほんとに生命って、連綿と続く歴史物語だよね~、と、パッと視野を広げてくれた一冊です。

天文台に緑を!

『この人この世界』[NHK 番組「知るを楽しむ・ この人この世界」のテキスト/宮脇昭著. 日本放送出版協会 2005]

国立天文台は緑がいっぱいでしょう。植物って単なる観賞の対象ではなくて、育てることで、こちらも共生していくものだと思うのね。だから、大事に残してほしいな、と天文台を訪れるたびに思います。そう、長い間、天文台で育てられた……と思っている私としてはね(微笑)