●今回は、三鷹の杜を飛び出して(当コーナー初出張!)、岡山天体物理観測所を訪問。泉浦さんの本棚におじゃましました。ご紹介いただいた書物や論文は、ダンボール箱一杯分にもなろうかという、これまた当コーナー始まって以来のボリューム。さっそく、てんこ盛りの本棚に分け入ってみましょう。

(写真)泉浦さんが高1の時に撮った木星のスペクトル画像

泉浦 秀行 | IZUMIURA Hideyuki

助教(岡山天体物理観測所)

東京都出身。恒星物理学、銀河系天文学が専門。現在は可視・赤外からミリ波に至る波長域の撮像観測を通じて星周ダスト分布の研究とアジアの系外惑星探査網の構築に取り組んでいる

思い出の書籍&論文続々…

学部4年の2冊

まずは、スタンダードな教科書 2 冊が登場です

実際に使ったのは、この懐かしの青焼き本。本物の倍以上の厚さがありますね(笑)

実際に使ったのは、この懐かしの青焼き本。本物の倍以上の厚さがありますね(笑)

2冊とも大学4年の輪講で使ったテキストです。『Black holes … (1) 』は、高密度天体の物理や恒星内部構造を扱った内容で、入門書として丁寧に書かれています。読み始めて最初のころは、内容の難しさもありますが、単語力の不足もあり、英語の読解に四苦八苦していた思い出がありますね。今見ると、簡単な単語にも訳が書き込んであるなぁ…。ともあれ、英語で書かれた天文学の専門書を学んだ最初の経験。とても新鮮でした。私にとっては記念碑的な本ですね。Dyson 本 (2) は星間物質に関して包括的に書かれていて、とても分かりやすい。基礎的な知識が身につきましたし、いろいろな局面で今でも役に立っています。大学4年時に良い本をじっくり読むのはとても勉強になると思います。とくに私は、それまで天文に関する本格的な知識がゼロだったので、この2冊だけでもグンと手応えを感じることができました

修士1年の2冊

分厚い論文が出てきました

超新星にいたる星の進化についての有名な論文 (3) です。D3の先輩に誘われてゼミで輪読しました。何だかよく分からずにガムシャラにやった記憶が…。

さして知識がない上、言葉の障壁も大きくて、やっとこさ読み終えたところで『先に日本語の本で基礎を学んでおくべきだったね』という話に。岩波の『宇宙物理学』という本に基礎が詳しく書かれていて『えー、そんな~』って(笑)。でも、いい経験でした。あの日があるから今日があるという感じです

こちらはオーソドックスな印象ですが…

タイトルそのままズバリで、天体物理における輻射過程に関しての基礎知識が満載です。別の先輩から誘われて参加したゼミの輪読本 (4) です。電磁波の伝わり方とか見え方といった全体的なことを扱っているので、基本的なところはバッチリ押さえられました。私の時代のM1ってわりとノンビリしていたんですよ。だから、今振り返ると、基本的な勉強にじっくり取り組むのに適していたんだなぁ、と

思い出の論文4連発

思い出論文①

S. Guilloteau et al.,1987, A New Strong Maser : HCN, AA, 176, L24-L26

野辺山で発見したHCN分子初のミリ波メーザー輝線の観測成果を修士論文にまとめた直後に、このプレプリントが来たんです。やられたーっ。新しい発見をしたと浮かれ…てはいませんが、世界には同様の発見をしている人間が必ずどこかにいる、と深く肝に銘じました

思い出論文②

P. Hacking et al., 1985, The brightest high-latitude 12-micron IRAS sources, PASP, 97, 616-633

ある先生の机の上で目に留まった論文です。赤外線観測の結果なんですが、本来は点源として見えるはずの星の中に、いくつかボワっと広がっているものがあるという注が付いていて、不思議だな~と。その疑問が、今に至るまで私の研究テーマのひとつになっています。偉い先生は、いい論文をちゃんとゲットしている。論文選択のセンスの大切さを痛感しましたね

思い出論文③

B. Paczynski, 1975, Core mass-interflash period relation for double shell source stars, ApJ, 202, 558-560

1年ほどオランダに滞在していた時に、いい論文が書けたなーと思っていたら、同じアイデアが書かれている論文を発見して、またもやがっくり。星の研究は、かつてすごく盛んなときがあって、優秀な研究者がだいたい一通りのことはやっている。論文検索の技も磨かないと、とこれまた痛感

思い出論文④

F. J. Willems and T.de Jong, 1988, IRAS low resolution spectra of cool carbon stars. Ⅳ-A scenario for carbon star evolution, AA,196, 173-184

観測データを解析するには精密な知識や技術が重要なんですけど、それらをまとめて、ひとつのお話に組み立てるスキルがとても大切なんだと考えるきっかけとなった論文です。“星はこうやって進化していって…こうなりましたとさっ” みたいな。天文学の大きな魅力のひとつですね。私自身はシナリオ作りは苦手なんですが、逆に、いつか壮大なシナリオを作ってみたいなーと、研究の大きなモチベーションになっています

徒然なるままに本棚探訪

――これまで印象に残った本の中から気の向くままに紹介していただきました

子どものころ天文に目覚めた思い出本

最初のブルーバックスと学部時代の物理本

『絶対零度への挑戦』K. メンデルスゾーン著-講談社, 1971(ブルーバックス B-181)

中学生になって級友が “ブルーバックス” という単語を口にしているのを耳にして、何のことだろうとそのまま本屋へ駆け込んで、新しい世界を知りました。何冊かパラパラ見て、なぜか一番面白そうに感じて、読んでみようと思ったのがこの本。

『振動と波動』藤原邦男著-サイエンス社, 1976.(サイエンスライブラリ物理学 6)

『電磁気学』平川浩正著-培風館, 1968.(新物理学シリーズ 2 /山内恭彦監修)

三鷹、野辺山宇宙、ハワイで所蔵

『統計物理』F. Reif 著、久保亮五監訳 ; 上、下-丸善, 1970.(バークレー物理学コース 5)

物理の本ってたいてい挫折や困難がつきものでしょう(?)。筆者との相性って大きいと思うんです。物理なのに相性、面白いでしょ。大学入学が決まった時に本屋で最初にランダウ・リフシッツ本を手にとっていたら、遙かなものを感じて進路はまた違っていたかも、なんて(笑)。よく試験でも挫折したので(笑)。自分に合う本を探して通学電車の中で再学習してました。

● 絵本とマンガのお話の世界

『エルマーのぼうけん』ガネット&ガネット-福音館書店

『ことばのべんきょう』かこさとし著-福音館書店

私自身は子どものころ絵本に触れていなかったので、さほど興味がないのですが、妻が絵本好きで家にいっぱいあるので、子どもにせがまれて読むんですよね。エルマーはドラゴンの色柄の奇抜さが印象的で。

『ことばのべんきょう』はストーリーが文字で書かれていないからツライ。ひたすら物の名前がつらつらっと。そこから物語を作って聞かせてあげればいいんだろうけど、やっぱり自分は物語が作れなくて、それでどんどん眠くなってくる睡眠薬のような本です(笑)

『浪速金融道』 青木雄二著-講談社

『エンゼルバンク』 三田紀房著-講談社

『ドラゴン桜』 田紀房著-講談社

最近、日本のマンガが取り上げるテーマのジャンルの広さに関心しているんです。印象に残った3作を、とりあえず…

小説や文学の棚

文学モノって筆者の世界に入っていかないといけないでしょう。そこに抵抗があって。怪盗ルパンやホームズといった推理モノは好きで、小学生のころよく読んでました。

『青い宇宙の冒険』小松左京著、北山泰斗絵-筑摩書房 1972.(ちくま少年文学館 2)

初めてのSFもの。んー、細かいところはぜんぜん覚えていないのですが、ハラハラして面白かった記憶が残っていますね。

『24人のビリー・ミリガン : ある多重人格者の記録』ダニエル・キイス著、堀内静子訳 ; 上 , 下-早川書房 , 1992

天文じゃなかったら心の科学をやりたかったなあ、という思いもあって、天文に疲れた時に(笑)本屋でふと手にとったんです。こういう世界もあるのかと。

『この国のかたち』司馬遼太郎著-文春文庫

研究で1年間、オランダに滞在している時に韓国人留学生と知り合ったんですが、とても日本を研究していて、私ももっと母国のことを知らなきゃと読んでみた一冊です。

『イーリアス』 上 , 中 , 下

(岩波文庫, 赤(32)-763〜765,赤(32)-102-1-3,5137-5147)

ホメーロス [著] ; 呉茂一訳. 岩波書店, 1953-1958

この本は、なぜか私にも読みやすくて楽しかった。英雄たちも結局は人間で、織り成すドラマは昔から同じなんだな~って。

『カラー版名作全集 少年少女世界の文学』1~30 巻

『世界原色百科事典』8巻 小学館

子どものころ自宅にあった全集もの。親が揃えてくれたんですが、兄弟だれも読まないので、ならボクがって。でも、結局、半分も読みませんでした。途中で疲れて、パラパラめくって絵を見て、元気を取り戻すことが多かったなあ。百科事典の方は豪華にフルカラー写真で、あっ、これだ~、と愛読してました。イメージサイエンスの道へ進んだ原点は、意外とここらへんにあるのかも(笑)

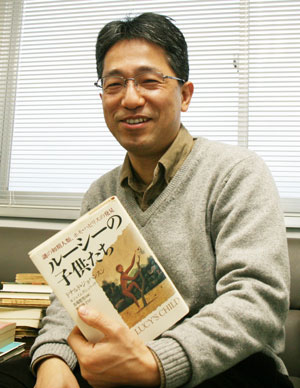

――取材前日に思い出されたという本。こちらを私の一冊に。

『ルーシーの子供たち』ドナルド・ジョハンスン, ジェイムズ・シュリーヴ著、堀内静子訳-早川書房 , 1993

人類学ものなのですが、じつは内容より面白かったのが「研究者には運が必要だ」って書いてあるとこ。あー、そうだよな~って(笑)。はい、以上。