●今回は、ALMA 推進室の長谷川哲夫さんの本棚をご紹介します。チリ・サンチャゴの国際 ALMA 建設事務所で、副プロジェクトマネージャーを務める長谷川さん。お忙しい中、サンチャゴと三鷹にある蔵書群から選び抜いた書籍を“私の本棚”に、並べていただきました。

長谷川 哲夫 | HASEGAWA Tetsuo

教授・国際ALMA副プロジェクトマネジャー

1955年栃木県生まれ。専門は電波天文学、星間分子雲 を観測し、その中での星・惑星系の形成過程を研究している。著書に『ひろがる宇宙』(共著)など。ネルーダの絵と詩が飾られたALMA 推進室で

思い出の教科書

「この2冊には頭が上がりません」

まずは “Radio astronomy” (1) うわ、使い込んでますね ?

電波天文学のバイブル。学部のときは物理で分光をやっていて、それを宇宙電波で応用すれば星間物質の正体がわかる。もともと天文は好きだったので、電波天文の研究に深く関わる決意を後押ししてくれた一冊です。第1章のintroduction は、天文の大学院に進むと決めた大学4 年生の冬に読みました。ここに当時の電波天文学の全体像が書いてあった。今でも役に立っているのは、Tiuri が書いた章。受信機の原理、その性能が何で決まるのか、不安定性をどう克服するかなど、その考え方がかっちり書かれていて、ここを大学院の 1 年生の時に、しっかり読んでおいて本当によかったなあって。今でも血となり肉となり……。まあ、バイブルって、そういうものですよね

もう一冊は “Physical Processes in the Interstellar Medium” (2) です

「どうです、 “Wiley” 出版 のこの重厚な本の作り」

「どうです、 “Wiley” 出版 のこの重厚な本の作り」

星間物質についての物理の教科書。これも名著ですね。空に輝く美しい星雲、その中でどんな物理の法則が働き、どんな現象が起きているか、それをどう観測と結びつけるかなどについて、これまたかっちり書かれた本で、私の研究における考え方の基礎を作ってく れました

――中国で篆刻した立派な蔵書印を押す長谷川さん。

「しかるべき風格をもつ書籍への答礼だね。私にとって重要な reading experience のひとつ」

★順めも:「書籍は装丁も重要」が持論の長谷川さん。「本って全体的な印象がとても大切。内容がありゃいいってもんじゃない。若い身空である決意をして、天文の大学院とか入っちゃって、自分は将来これでメシを食うんだって思い定めて、最初に読む本がペラペラの装丁じゃ悲しい。人を育てる優れた本には、相応の風格もほしいものです」。

研究のスタンスについて感銘を受けた本①

「のっぴきならない覚悟」

野辺山の45m望遠鏡のお話 (3)ですね

ここ、のっぴきならない覚悟と悔いなき選択のくだり。

ここ、のっぴきならない覚悟と悔いなき選択のくだり。この緊張感が研究者の原点だと思います。

私も登場するので、気恥ずかしいのですが、研究に行き詰まった学生さんに、読むといいよって薦める本なんです。全編、海部さんの図抜けた前向きさと情熱が伝わってくるのですが、私がハッとしたのは、海部さんが学部生のときに、三鷹の天文台をたずねて、職業として研究者となることと、単に好きで研究することの違いを痛感しながらも、『…必要とあらば重箱のすみをつつく覚悟も定めたが、それでも…新しい知見をつけ加えたい。それならば、私は…電波天文学に進みたい』と決意する。ここです! 海部さんも、やっぱりそう考えたのかと。これから学問でメシ食っていくぞ! という人に、そして、まだ迷っている人に、このエールを、ぜひ送りたい。私にとって、この本の価値の半分はここありますね」。

研究のスタンスについて感銘を受けた本②

「本質的緊張の志」

科学史上の名著 (4)(5)登場。

パラダイムという言葉で有名な本ですね

海部さんの本とも関係しますが、そもそも研究するって、何?って考えてて、ピタっときたのがクーンの主張。多くの研究者は、その時代の主流をなす学説=パラダイムに乗っかって研究を進めるわけですが、その積み重ねが、ある臨界で科学革命、パラダイムシフトを起こす力に転化して、科学を本質的な進歩へ導く。パラダイムを証明するはずの研究が、いつかはそのパラダイムを葬るという “本質的な緊張” とその立ち位置を意識しながら、研究者は論文を書かなければいけないと。これを読んで、研究という行為について私が漠然と抱いていたイメージがくっきりと形として見えてきただけでなく、本質的な緊張を “志す” ことが、先に述べた学問に対する覚悟とシンクロして、ああ、やっぱり、と腑に落ちましたね

★順めも:“あり方”論を熱く語る長谷川さん。「野辺山が動き出して、次々とデータは出る、新しい発見もある、論文も書ける。でも、その忙しさの中、本当に我々は、研究の流れを新たに作るような仕事をしているかという反省があって…。あるパラダイムの中で、いい論文だって誉められて、ちょっと嬉しいくらいじゃダメだろ、みたいな。で、研究って何だろう?って…ね。んっ?、野辺山は、とくにそういうメンタリティの持ち主が集まってたのかって ?! 鶏が先か卵が先か、難しいパラダイム・シフトかも(笑)

「発見するということ」について考えさせられた3冊の本

うわ~、

いっそう思索的なテーマで、変化球もいろいろ(笑)

調子が出てきたので、どんどんいきますね(笑)。『真理の秩序 (6)』は、量子力学の創設者のひとりハイゼンベルクの著作です。彼の主張は面白くて、要は、数式で書くのが一番厳密で曖昧さがないけれど、それでは既知の概念しか表現できない。創成期の量子力学のような曖昧模糊とした新しい概念を形に表そうとするときは、数学は無力に等しい。その時、本当に信用できるのは言葉だ、と。普通の言葉、自然言語。真に新しい概念を発見しようと思ったら、普通の言葉でどういう風に表現できるかを考えてみよ、と言っている。パラダイム論にも通じますが、未知と曖昧さに満ちた新しい領域に挑戦するためのアプローチとして、いつも思い出す言葉です。

つぎは『時間の園丁 (7)』。世界的な作曲家、武満 徹さんのエッセイ集で、音楽を通した広い意味での発見についてハッと共感できる部分がたくさんあります。で、さらに踏み込んで心に染入るのは、武満さんの、つねに日本を意識しながら、でも日本を売らない姿勢。欧米の音楽を尊敬するけど、真似するわけではなくて自分の「音楽」をやりたい。しかも固有の土着の文化から一つ上の普遍的なところで仕事をしたいという意識ですね。でも結果として、ヨーロッパの人が聞くと日本を感じる。特に日本の楽器を使わない音楽で日本を感じる。これは、すごい。置き換えて、自然科学者に国境はないって言うけど、たとえば日本で生まれ育った科学者が、まったく日本と無関係に科学ができるのか。それとも、その出自が、ある特徴を持ちうるのか。持ちえたとして、それを大事にすべきか否か…。私は大事にした方がいいと直感的に思うのですが、まだ確信を持てていません。とくに、今の ALMA のような国際協力の仕事をしていると、このことを日々意識せざるを得ないんですね。たぶん、武満さんも同じところで悩まれて、音楽の最前線で、いろいろと試みられたのだと思います。私にとって、これからも読み返す本ですね、これは。

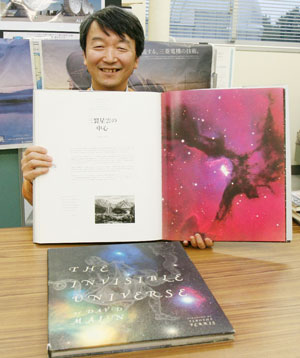

そして『デイビッド・マリンの驚異の大宇宙 (8)』。大判の写真集です。デイビッド・マリンは優れた天体写真家にして研究者なんですが、私は訳を担当させてもらって、楽しい仕事でした。元のタイトルが “invisible universe”=見えない宇宙。これが、デイビッド・マリンの問題意識をずばり表していて、武満さんと似たことを、この人は感じているんですよ。ものはそこにある、でも私たちは見てない。しかも、見る目をどんどん退化させている。言葉、音楽、映像…『真にものを発見するとは?』。…そして科学の発見って?」

天文学の歴史的責任を考えさせられた本

「発見という観点のつながりで」

あっ、ガリレオ!今年は世界天文年なので、ぴったりですね

天文学の歴史的発見とくれば、ガリレオ。『星界の報告 (9)』は、観測天文の論文の原点。やるべきことをしっかりやってます。『天文対話 (10)』は、自分の観測結果に基づいて論理的に天文学を展開して、しかも普通の人にわかりやすいように、イタリア語の対話形式で解説。その態度がすばらしい。逆境にあっても、自分が発見した科学的真実や思想を社会に伝えることを使命として、天文学が社会に果たすべき歴史的責任をまっとうした人物ですね。『COSMOS (11)』を著したセーガンも20世紀において同じような歴史的責任を自覚し実行した人物。単なる啓発のレベルでなく、天文学の知見を学際的な広がりの中に拡張して壮大な世界観を組み立て、それを複数のメディアを駆使して、できるだけ多くの人たちに伝え、「誰が地球を代表するのか?」と問題提起した。新たな発見とパラダイムが生み出す世界像をいかに社会に還元していくか。突き詰めれば、研究者の仕事もそこに行き着くのではないでしょうか。その意味で、ALMAから21世紀のガリレオが現れるように、がんばりたいと思いますね

仕事を離れて

『はてしない物語』ミヒャエル・エンデ著/上田真而子、佐藤真理子訳(岩波書店 1982)

ミヒャエル・エンデは気になる人です。『はてしない物語』は、はっきりいって楽しんで読める本ではない。でも読み出すと最後まで読んでしまう。とくに最近、気になるのは、元帝王たちの章。人間の心の動きの結末をとても残酷に描いています。エンデは基本的に科学が嫌いで、科学が人類からファンタジーを奪ったと言っていますが、彼は誤解していたと思うんです。私はどうも彼のファンタジーに惹かれてしまう。ここにも未知が…

――サンチャゴで出会う英雄割拠伝と空中都市伝

『項羽と劉邦』司馬遼太郎著 ; 上巻、中巻、下巻(新潮社 1984 /新潮文庫)

“Canto general” Pablo Neruda;edición de Enrico Mario Santí.-2.ed.-Cátedra,1992.

かさばるんで、本はサンチャゴに(上写真・アンデスを望む自宅アパートのベランダにて)。じつは、国際 ALMA プロジェクトでは『項羽と劉邦』は現実のお話なんですよ(笑)。オランダからきたディレクターとか、Gemini 望遠鏡を作った大物プロマネとか、化け物のような人たちと一緒に仕事してます。昔だったら読んでも“ ありえん”。でも、今は“ 結構あるかも ”。この本に書かれたリーダーの「人望」の源や、リーダーを取り巻く人の動きなど、確かに通じるものがあるなって。本格運用が始まったら『徳川家康』読もうかと(笑)。

パブロ・ネルーダは、チリのノーベル賞詩人。“Canto general” は「大いなる詩」の和訳で有名な詩集です。特に好きなのが「マチュ・ピチュ山頂」(『ネルーダ詩集』思潮社 2004)、インカの空中都市マチュ・ピチュの廃墟で受けたインスピレーションをもとに書かれた連作詩です。やっぱりチリで仕事をする以上は、現地の人や文化を理解したいし…。いつかは、マチュ・ピチュで現地の風を感じて、私なりの訳をつけてみたいですね

――そして、

長谷川さんの「私の一冊」!は、天文少年の原点本です

『未知の星を求めて:イケヤ・セキ彗星』関つとむ著(関記念出版会 1966)

1966年出版は三鷹で、1973年出版は 三鷹と水沢で所蔵

星好きが高じてきた小学 5、6年生のころ、星仲間に借りて、むさぼるように読みました。学校の理科とはまったく違う世界というか、大人がこんなに本気になる世界があることにガーン! ここまで寝食忘れて、ふらふらになりながら星を探す人がいる。いろんな情熱物語があるけど、当時の私にとっては初めて出会った、とてつもなく熱い世界でした。で、単純ですから、私も将来は関さんのようにコメットシーカーになろうと思った時代もあって、鏡を磨いたり、望遠鏡を自作したり…その後の私の人生を方向付けた本です。

たとえば、ここ…

私は、赤い布で、暗赤色に弱めた懐中電灯の明かりを頼りに、視野に映る一つ一つの星を入念に記録して行った。そして最後に、かのモウロウたる彗星を、星々の間に書き入れた。これで観測はすべて完了した。後は結果の報告を残すのみである。私は観測のデータを記録したノートをつかむと、望遠鏡をそのままにして、急いで立ち上がった。そして、観測台のはしごを降りようとした時、私の頭の中を一つの予感が掠めた。(どっかの空で……)

ドキドキしますよね。この辺は、今の研究現場の緊張感と何ら変わらない。関さんには、本当にたくさんのものを頂いているんです

新しい版は「せきつとむのホームページ」で買い求めて、関さんにサインまでいただきました