●今回は光赤外研究部の相馬充さんの本棚をご紹介します。そこには、相馬さんが少年時代に愛読した新天文学講座をはじめ、天文ガイドに天文月報…そして、天体観測ガイドブックと天文少年ならではのタイトルがズラリ。かと思うと言語音声学の本も並んでいて、独特の相馬さんワールドが展開しています。

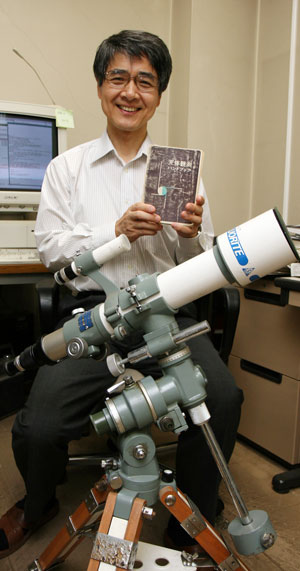

相馬 充 | SŌ MA Mitsuru

助教(光赤外研究部)

1954 年栃木県黒磯町出身。専門は位置天文学・歴史天文学で、おもに基本座標系の確立、星食解析を研究。星食観測用の愛機と天体観測ハンドブックを手にステキな笑顔で!

思い出の“付録”

『4 年の科学』(1964、学研)付録の星座早見盤

当コーナー初の付録の登場!

天文少年の心をくすぐる「星座早見盤」です…

さすがに当時の本物の付録「星座早見盤」は見つからず、国立天文台特製の星座早見盤をネタにして…。「星座は4年生のときに、ほとんど覚えましたね」

さすがに当時の本物の付録「星座早見盤」は見つからず、国立天文台特製の星座早見盤をネタにして…。「星座は4年生のときに、ほとんど覚えましたね」

小学生のころは、学研の『科学』の付録が楽しみで……、販売員が学校に売りに来てくれてたんですね。小学4年生のとき、付録に星座早見盤がついていて、毎晩晴れてさえいれば、それを手に実際の星座と比較しながら星空を観察していました。すると日周運動や年周運動の観察を通して、地球が自転してるっ! 公転してるっ! というのを実感できる。これがとても面白くて、天文にハマったんですね

天球の運動に惹かれた、って感じですか?

そうですね。今思えば、天体の運動の規則性の面白さといったところかな。そもそも天文の目覚めは小学2年生のときに、理科の授業で月の満ち欠けを習ったことがきっかけです。月はこどもでも観察しやすいですから。そこで、満ち欠けや位置の変化を毎晩観察して、『明日の夕方はこの辺に、これくらい欠けた月が見えるはずだ』と予想して確かめるのが楽しみでした。その興味が星座早見盤と出会って、星空全体のスケールに広がっていったんですね。私はこどものころから計算が好きだったので、いずれ天体の動きを計算で予測して確かめられたら面白いなあ、と思っていました

★順めも:学研の『科学』の付録の星座早見盤。ご自身の星空との出会いの原点を、直球勝負でリストアップしていただきました。「当時住んでいたのが黒磯の田舎。近所に本屋もなくてね」という相馬さんと同世代の自然科学の研究者の中には、学研の『科学』が研究の道へ進むきっかけとなった人も多いのかもしれません。

思い出の本 その①『天体の軌道計算』

まさに計算願望を直撃するタイトルですね(笑)

星座早見盤を手に入れたころ、『天文ガイド』が創刊されたんです。で、兄がたまたま隣町の本屋で買ってきたものを見せてもらって、うわーと(笑)。冨田弘一郎さんが人工衛星の軌道計算とかいう記事を書いていて、その中で軌道計算に詳しい本ということで、これを紹介していたんです。まさに希望通りの本でしたから、さっそく取り寄せて、読み進めながら、天文の計算を試すようになりました。とはいえ、小学生で三角関数や対数は習っていないので、中学生の兄の教科書を借りて自分で勉強しましたね

うわー、すごい

誤植のおかけで、ますます理解が深まったり(笑)

誤植のおかけで、ますます理解が深まったり(笑)

天ガに毎月、軌道データが掲載されますから、それをもとに人工衛星がどの方向に見えるか計算による予報をして、実際に観測して、計算結果を確かめて喜んでいました。これは、観測対象がタイムリーなこともあって、とても面白かったですね。その後、彗星の軌道計算などにもチャレンジして、望遠鏡も買って、天文にどっぷりと…

思い出の本 その②『天文学の応用』

同じシリーズの本ですね

『天文学の応用』は高校3年生の時に購入したんですが、『軌道計算』よりも難しかったので、何度も何度も理解できるまで読み込んだ思い出がありますね。歳差や章動が出てくる恒星の視位置計算や日月食の図計算も面白くて、位置天文学の基本を学びました

★順めも:天体計算本が 2 冊。たまに出てくる書き込みを見ると、これが数式や解説の間違い直しなんです! 相馬さん曰く「おかしいなー、と思って何度も前後を読んで計算を繰り返していると、あっ、ここ誤植だって。それくらい熱中して読んでいたし、位置天文がとても原理的な分野であることの証だということもわかってきて、そこにまた惹かれたりしましたね(笑)

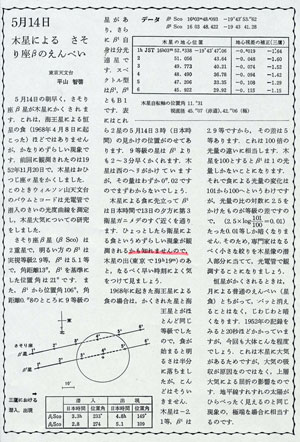

思い出の記事 その①「木星によるさそり座βのえんぺい」

(『天文ガイド』1971 年 5 月号/誠文堂新光社)

「かも知れません」という記述がポイントとか…

ええ、記事中で “ひょっとしたら衛星による(さそり座β星の)食というめずらしい現象を観測できるかも知れません” と書いてあって……。当時高校2年生でしたが、曖昧な表現に不満を抱きました。で、自分で予報計算を決意して、日本では衛星による掩蔽は起こらないとの結論を得ました。そして、実際に食は起こりませんでした。このときは、自分の予報計算に自信を持ちましたね。本格的に天文の道に進みたいという気持ちを後押ししてくれた思い出の現象です

思い出の記事② 「うるう秒の誕生」

(『天文月報』1971 年 12 月号/日本天文学会)

うるう秒誕生の瞬間を体験されたそうですね

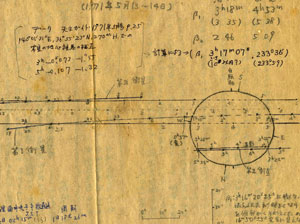

記事と手書きの予報計算メモ

記事と手書きの予報計算メモ「手元に天文年鑑しかなかったので、さそり座βと木星の掩蔽時の衛星の運動をグラフ化して調べました」

そうなんです。忘れもしない高2の冬の 1972 年 1 月 1 日 09:00:00。その前に、この記事で初めてうるう秒が導入されるのを知ったんです。それまで時刻というものは、ちゃんと決まっているものとばかり思っていたから、突然 1 秒加えるというのは、なぜなんだろうと…。うるう秒挿入の瞬間は、JJYを録音しながら息を凝らして聞いていました。この記事のおかげで、時系や暦法への関心もかなり深まりましたね

最近印象に残った天文書

“Historical eclipses and earth's rotation” (1)

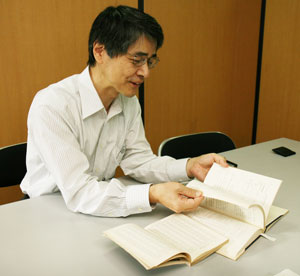

これは歴史天文学の本ですね

修士課程で古代の日食、博士課程で現代の星食の結果を解析し、以後、月の運動と恒星の座標系を結びつける研究を続けています。そこで、古代と中世の食の観測などのデータが豊富に載っているこの本はとても重宝。ただ、日本書紀の最初の日食記事について皆既の記述の信頼性が低いと判断されているのが不満で、それなら自分で真相を確かめようと奮起して、古代の地球自転速度の変動に関する研究を始めるきっかけになった本です(笑)

大きな影響を受けた本

『英語音声学入門』 松坂ヒロシ著 ; [ テキスト], カセットテープ, 録音ディスク・研究社出版 ,1986.

『日本語音声学入門』 斎藤純男著・三省堂 ,1997.

『NHK基礎英語』ラジオ講座テキスト(日本放送出版協会)

なんと、英語音声学関係の解説本ですか !?

中学へ入った時に聞き始めた NHK ラジオの英語講座で最初の 1 か月、発音記号を学ぶのですが、そこで虜に。世界中の言葉のいろいろな発音が、あるルールできれいに整理されて、逆に発音記号からどんな音なのか予測できるところが面白い。複雑な天体の運動を数式で読み解く醍醐味に通じるものがあるかもしれませんね

人生でもっとも大きな影響を受けた本

『天体観測ハンドブック』(2)

――知る人ぞ知る、『天文年鑑』使いこなしブックの登場!

こども時代の私にとって『天文年鑑』(誠文堂新光社刊)は、天文計算のバイブルだったのですが、そこに載っている数表のデータ不足を補う方法を教えてくれたのがこのハンドブック。とくに補間法を知ったときは、数表の持つ特徴なども含めて、より正確な計算をするのにこんな面白い方法があるのかと、とても新鮮でした。このとき、計算によって天文現象を予報できるということを学んだ原体験は後々に大きく影響しました。私の研究の原点となった一冊です