●今回は、桜井 隆さんにご登場いただきました。太陽研究者として優れた研究成果を積み上げてこられた桜井さんは、その長身から、国立天文台の中でもっとも宇宙に近い天文学者 !? 財務担当副台長として、多忙な公務もこなしながら、どこか若々しく、飄々とした桜井さんの素顔に迫るべく、本棚におじゃましました。

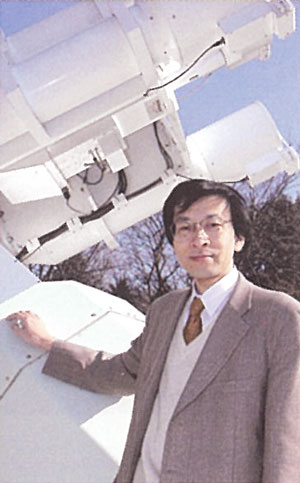

桜井 隆 | Sakurai Takashi

副台長(財務担当)

1950 年東京都生まれ。専門は太陽物理学。乗鞍コロナ観測所長、太陽観測所長を経て、2004 年より現職。製作に携わった太陽フレア望遠鏡とともに

思い出の教科書 その①

「【脚注その1】:新たなるロマンを抱け! にグッときた」

出ました! ファインマンの名著 “The Feynman lectures on physics” (1) の登場!

1 巻には細かい書き込みがあるでしょ。かなり読み込みました

1 巻には細かい書き込みがあるでしょ。かなり読み込みました

物理学科に入学して最初に読破した思い出の本です。ちょうど学生紛争がピークのときで、授業も落ち着いてできないので、少人数で先生の研究室に集って寺子屋式で輪読しました。講義録をもとにしているので、ファインマンの脱線話も織り込まれていて、とても読みやすくて面白い。共著者の Leighton は天文学者で、天文の話題もあるし、化学や生物の話も出てくる。眼の仕組みが図解で詳しく解説されていて、びっくりした覚えがありますね。それに、いきなり『物理学の意味とは何ぞや?』とかね(笑)

ふつうの物理の教科書にはない “ライヴ感” が新鮮な本ですね

ほら、ここの脚注ですね。

「ロマンを描け!」

ほら、ここの脚注ですね。

「ロマンを描け!」

ファインマンの息遣いが伝わってきますね。物理というのは、決して無味乾燥なものではなく、ダイナミックな自然の姿を読み解くための “熱い” 知的探求なのだ、と。初学者には励みになるメッセージです。当時、私が一番気に入っていたのが、えーと、ここの脚注で、物理学の進歩が宇宙のロマンを味気ないものにしている、との主張に反論して『そこから新たなロマンを描けないことこそ、けしからん。みんな、ロマンを追え!』と……。熱いでしょ(笑)

★順めも:ファインマンが、Caltech で学部 1、2 年生向けに行った講義をまとめた不朽の名著。久しぶりに本を開いたという桜井さん。「そうだ、ここ、屈折の原理を説明するのに、海があって、向こうに綺麗な女の子が溺れている、という時にどういう経路を通ると一番早く助けに行けるかっていう風に書いてあって……、いいですね~。この読み物的な感じ」。

思い出の教科書 その②「数値計算技法」

「【脚注その2】:これは難しいのである! にググッときた」

2冊目は、うっ、硬ソ~。

ロマンを追うにもそれなりの流儀が必要と…

ええ、まあ(笑)。プラズマ物理をやったので太陽の研究に進み、ドクター論文で force-free 磁場の数値計算に取り組んだときに、重宝した本 (2) です。force-free 磁場の数値計算とは、太陽の表面磁場の平衡状態を保つための、今でいう数値シミュレーションですが、当時はまだ方法もきちっと確立してなくて、プログラミングで試行錯誤していたときに出会った本ですね。肩の凝らない書き方が気に入りました。とくに、他の本にはないこなれた証明の後に、ほら、ここですけど、脚注があって、『安易な気持ちで検証を試みるな! これは難しいのである』と。これには、ググっときましたね!

また脚注ですね(笑)

あっ、ここ、ここ。「難しいのである!」。

あっ、ここ、ここ。「難しいのである!」。

あ、そうですね。これも懐かしいな。で、なんとか学位論文をまとめる段階になって、その当時、天文台にあった計算機はファコムの 230-58 という、今から考えると信じられないくらい遅い計算機で、その総稼働時間の半分くらいを私が使っていました。そこに、当時の計算センター長の古在先生がやってきて小惑星の軌道計算をしようとすると、 Sakurai っていうジョブがわんさかあって、ジャマだって(笑)。こっちも論文を完成させないといけないから必死で……ええ、おかげさまで、めでたく学位論文は書けましたよ。古在先生、ありがとうございました

★順めも:「この本もベストかどうかは、よく分からなかったんですけど」、思わず脚注のセリフに嵌ってしまったという桜井さん。「これは難しいよ、といわれると、じゃ『解いてみせよう』と逆に意欲が湧くタイプなので、そこに惹かれたのかもしれませんね」。桜井さんの“ググッとくるモード”のツボは、どうやら脚注の煽りにあり!?

最近印象に残った報告書

“Climate Change 2007 : the physical science basis”

――2007 年ノーベル賞授賞の IPCCの最新報告書。ぐっと今風に、かつ学際的なテーマです (3)

太陽研究者として、太陽活動と地球環境との関わりには興味がありますし、太陽風の研究もしていたので……。最近は、太陽の明るさと黒点数が同期することがわかってきて、気候変動への影響も議論されていますが、これを読むと、CO2 ガスの増加など人為的な要因の占める割合が大きくて、太陽の影響はわずか。でも、『あと50 年後に、黒点が出なくなって太陽活動が低下し氷河期がくる』と予測したが相手にされず、不遇に生涯を終えたが、実際に氷河期がやってきて、予測を信じた一握りの人たちによって文明はメデタク生き延びた、というお話になるくらいに、太陽の物理を精緻に究めたい、というのが今後の密かな野望ですね(笑)

★順めも:パラパラめくった 1 篇の論文が……“偶然? 必然? 不思議な出会い”にピッタリのお話。この後、青木さんは、HDS を使って恒星表面の組成を調べる研究を続けています。「最近力を入れているのが、最も古い星(宇宙の初代星)を探しだすことですね」と、研究室の壁にはってある核子図を指差してミニレクチャー。でも私は図のカラフルさに惹かれてしまいました。

けっこうハマっている本

「【本編最後の一文】の小憎らしさに、クッときた」

『二重らせん』/ジェームス・D. ワトソン著(江上不二夫、中村桂子訳:タイムライフインターナショナル 1968)

『イヴの七人の娘たち』/ブライアン・サイクス著(大野晶子訳:ソニー・マガジンズ 2001)

『人類の足跡 10 万年全史』/スティーヴン・オッペンハイマー著(仲村明子訳:草思社 2007)

生命系の本が並びました

これだ~。

これだ~。「25歳でおさらばさ!」

もともと考古学が好きで、生命や人類、文明の歴史には惹かれますね。正直、天文学より面白い(笑)。『二重らせん』は、かなり前に読みましたが、最後の一文がね、ここ、著者のワトソンが、『今日で私も25 歳。もう浮ついた暮らしとはおさらばだ』って。何いってんだ、まだ25歳だろ、と。なぜか、これ印象に残ってるんですよねー

人生でもっとも大きな影響を受けた本

――桜井さんが若いころに読んで、生き方に影響を受けたという 2 冊です。

『永井 隆の生涯』/片岡弥吉著(中央出版社 1952)

『私の半自叙伝』/蘆原英了著(新宿書房 1983)

永井さんは、長崎で自ら被爆しながらも被爆者救護に生涯を捧げた医学者なんですが、これを読んで感動した祖父が、あやかるようにと、その名を私に。人間ってここまでできるものなのかと打ちのめされる内容ですが、せっかく名まえをもらっているので、その千分の一でも、とは思っています。蘆原さんは、バレエやシャンソンの分野で有名な人で、学生時代にラジオの DJ を聴いて好きになりました。シャンソンの歌詩の背景などを解説してくれるのですが、何か新しい世界が開けてくるような感覚が新鮮で、蘆原さんについて知りたいなと思って読んだのが、この本です

友達からもらったサイン本

『外資の常識』藤巻健史著(日経BP社 2001)

新聞などで “伝説のディーラー” と紹介されている経済アナリストのフジマキ君は、高校の同期なんです。同窓会でサイン本をくれたので、ここで(笑)。株価の変動と太陽活動の相関を唱える人もいるらしいので、『行き詰まったら太陽黒点のことを教えてやるから相談しなよ』と言ったら、ムッとしてました。財務担当副台長として、これ読んで勉強しろ、とはいわれませんでしたけど(笑)