●新コーナーの記念すべき第1回に登場していただくのは、福島登志夫さんです。 副台長として多忙なスケジュールの合間を狙って、お話を伺いました。「古巣のスタッフの頼みとあれば、断る言葉がみつかりませんね」と、インタビューを “らしく”快諾していただきました。(が、じつは、新コーナーの実験台……、あっ、これはヒミツ、ヒミツ)。福島さんには、専門書3冊と、これまでの人生で一番影響を受けた「私の一冊」、そして思い出に残る一般書籍を何冊か挙げていただきました。

福島 登志夫 | Fukushima Toshio

副台長(総務担当)

1954年福岡県生まれ。専門は位置天文学、天体力学、一般相対論、数値解析。天文情報センター長を経て、2006年より現職。じつはSFアニメも好き

思い出の専門書 その①「独習本のお手本!」

――まず、福島さんが取り出したのが “An introduction to the study of stellar structure”(1) です。

大学院の修士課程に入ってすぐ出合った本ですね。う~ん、どんなきっかけで見つけたんだっけ? 論文輪講といったゼミではなく、自分で買って、独習した覚えがあります。たぶん、先輩に薦められたんだと思いますね。

院生時代は、星の構造の物理をやっていたんだ

うわー、たくさんの書き込みがありますね

この頃は、天文学科に進んだものの、何をするのか、まだ目標が定まらない時期。そのとき、出合ったのがこの本で、非常に読みやすかったので、自分なりに咀嚼しながら、途中で挫折することもなく、最後まで読み通したんですね。研究の入り口に立つ者にとっては、今でも独習書としてオススメできる本だと思いますよ

★順めも:星の内部構造についての名著、そして優れた教科書としても知られています。著者S. Chandrasekharは「星の構造と進化において重要な物理過程の理論的研究」の功績によって、1983年にノーベル物理学賞を受賞。図書室でも5冊ほど所蔵していますが、福島さんのものよりも綺麗な状態で図書室に配架されています(若干複雑な気分。ま、書き込みは困りますが)。私もざっくり目を通してみましたが、エネルギー損失や定常状態における星の質量と半径の関係……なんて事、わかるわけない~。でも確かに、文章自体は読みやすかったですよ

思い出の専門書 その②「その名も、グリーン・ブック!」

――次は、この緑色の本ですね。

うん、“Explanatory supplement to the astronomical ephemeris and the American ephemeris and nautical almanac”(2) だね。天体暦のバイブル。位置天文の業界では『グリーン・ブック』という代名詞で呼ばれるほど有名。

1992年に新版が出たけど、イマイチかな

暦の本にしては、数字だらけの暦の表組みはほとんどないですね

暦を作るための理論書ですから。基本理論や計算方法などを網羅的にまとめてあります。本来、暦書に解説編として載せるべきものだけど、それだけで1冊の本になるくらいボリュームがあったので、別冊にしたのでしょう。この本には、米暦や英暦で天体暦がどのように計算されているか? といったバックグラウンドも全部書いてあります。だから、素人でもこの本を読んで勉強すれば、暦の計算の全体像は理解できるんじゃないかな

福島さんの専門研究のルーツともいうべき本ですね

そうですね。大学院を出て、海上保安庁水路部(当時)に入ったら、いきなり上司にこの本(1961 年初版本)をドンと机の上に置かれて『隅々まで理解しとくように。近々、天体位置表の改定を任せるから』。

『は?……』。有無もいわさぬ職務命令です。最初はうへ~、と思ったけど、読み進むうちに見事にはまっちゃいました(笑)。穴も見つけましたよ。で、この本を利用して天体位置表(1984年版)を改定したのが、最初の大きな仕事。この初版本、アポロ以前だから精度は足りないけど、数値計算法も含まれていて、今でも勉強になりますよ。この道の奥儀が全て詰まっている、いわゆる “虎の巻” ですね

★順めも:うーむ、タイトルからして、ナンカ複雑。“The Astronomical Ephemeris”と“American Ephemeris and Nautical Almanac”の英暦、米暦2つのタイトルを併せた形として初版が出たからとのこと。実地天文学や球面天文学の研究手法が詳細に記され、その歴史、意味、根拠、計算、そして天体暦にあるデータの利用についても、くまなくカバー。位置天文の基本書と言うよりは、玄人向けの“虎の巻”感プンプンです

最近印象に残った専門書「これぞ、職人本!」

――あら、これは新しい 2003 年の発行の “Gravitational N-body simulations” (3)

「洋書を見つけるときって、つい横向いちゃうよね」

「洋書を見つけるときって、つい横向いちゃうよね」

これは、たまたま三鷹の図書室で見つけたんです。著者の Aarseth は、N体シミュレーションの権威で、この道ひとすじ。2006年の秋に、理論部に短期滞在していましたね。この人の作ったN体シミュレーションの計算機プログラムがすごくて、天文台の GRAPE のプログラムも下敷きはこれ。そういう意味で、“職人” のライフワークを集大成した本です。本の作り方としては一つのパターンだと思うけど、最近、こういう熟成した教科書的な本が出にくい世の中になっているので、その貴重さに1票!

★順めも:出版年は、もう古い(!)ものの、内容的に優れているので、ぜひ院生にオススメ」との事。ひと通り目は通してみましたが……、何も聞かないで下さい(泣)。

人生でもっとも大きな影響を受けた本

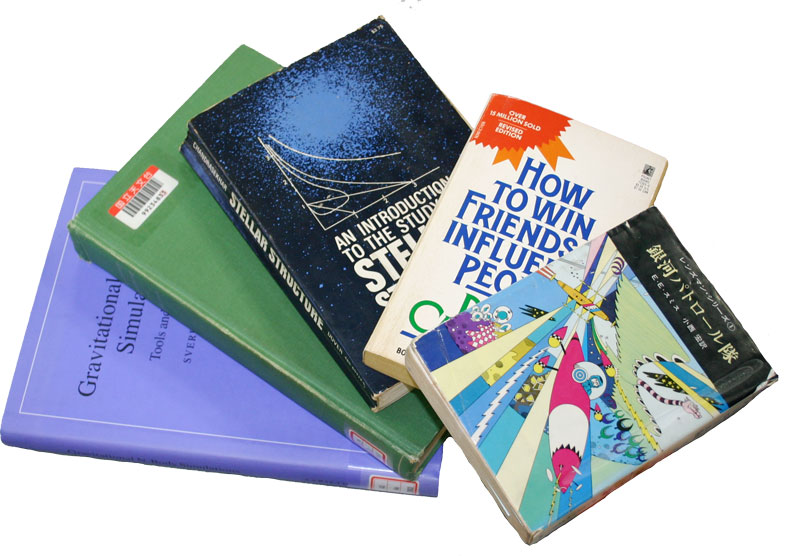

――そして、一般書も含めた、福島さんの「私の一冊」は“ How to Win Friends and Influence People” (4) です。

“Don't criticize, condemn or complain.” あたりは印象深いね

“Don't criticize, condemn or complain.” あたりは印象深いね

1990年、アメリカでの研究会の帰路、東海岸のローカルな空港で飛行機の待ち時間をもてあまし、暇つぶしにロビー内の本屋に入って、何気なく見つけたのがコレ。最初立ち読みで、ふーん面白いこと書いてあるな、と。で、帰りの飛行機の中で一気に読みました。歴史的なベストセラーとは知らなくて、そのときは、内容がずいぶん日本的だなあという印象を受けました。その後の日常生活の中で、ふと章末のまとめのどこかのフレーズが頭に浮かんでくることがあるので(笑)、今回の “私の一冊” ということにします

★順めも:「自己啓発本の原点」「聖書につぐ世界的ロングセラー」といわれる Carnegie の名著です。今回、私も原書を読んで、他の著作も読破してしまうほど嵌りました。本書は、人として身につけるべき人間関係の原則を実例をもとにやさしく説いています。私が印象に残っているフレーズは、「Be a good listener. Encourage others to talk about themselves」です。それと、「Become genuinely interested in other people」も好きだなぁ。当たり前のことが書かれているのですが、意外に納得し、戒められてしまいます。

他にも、影響を受けた本

『銀河パトロール隊』ほか2タイトルを紹介いただきました

『銀河パトロール隊』E.E. スミス(創元推理文庫・レンズマンシリーズ 1)

中学生になってすぐ、古本屋で。創元推理文庫とあるでしょう。じつは、推理モノと思って……(笑)。小学生の時は歴史や推理モノを読んでいたけど、この本に出会って、SF にハマリ、科学的なものも好きになりましたね

『三国志』吉川英治

大学に入学したばかりのころ、これまで読みたかった長編の歴史物を読もう! と古本屋へ行き購入、週末一気に読みました。当時は孔明派だったのが、最近はだんだん曹操派に(笑)

『ながい坂』山本周五郎

NASA /JPL に滞在中(1995年)、活字に飢えていて、ロスの本屋で偶然に。この作品がきっかけで、山本周五郎、その後、藤沢周平の作品を愛読しています